Rudyard Kipling, nel 1892, raccontò che i globetrotter milionari condividevano una abitudine: durante i loro viaggi in nave, era d’obbligo una tappa in Giappone, paese che visitavano in tutta fretta, guida turistica in mano, seguendo gli itinerari suggeriti per gli stranieri. «Appena toccavano terra, correvano nei curio-shop per comprare le cose che i mercanti avevano già preparato per loro». Yokohama, grande baia portuale, era la città più adatta per questo rush consumistico. Le sue viuzze strette e le botteghe una dopo l’altra permettevano di fare man bassa di ricordi da riportare in patria. Souvenir di una esperienza epidermica, vissuta lambendo appena una cultura lontanissima.

I curio-shop (da curiosity), che oggi chiameremmo empori, bazaar, vendevano ogni genere di cianfrusaglia e molto artigianato, che bene o male promuovevano e tenevano in vita. Non c’era nulla di particolarmente prezioso al loro interno, ma sugli scaffali impolverati si affastellava tutta quell’oggettistica adatta a soddisfare il cliente occidentale e, soprattutto, ad accarezzare i suoi desideri di esotismo. Prima che l’epoca Meiji aprisse il paese al mondo infrangendo il feudalesimo che lo aveva contraddistinto (siamo negli anni 1868-1910), i commercianti si dovevano accontentare dei – pur non pochi – marinai, missionari e mercanti di passaggio. Dopo, dalla seconda metà dell’Ottocento quegli stessi negozianti poterono contare su una circolazione di persone degna di nota e che andava infittendosi sempre di più. Viaggiavano i super ricchi, ma gli oggetti che si assicuravano per il loro «ritorno» non erano solo pezzi d’antiquariato. Il Giappone entrava così nella cultura pop. Yokohama ben presto si distinse non soltanto per le sue botteghe di curiosità ma anche per gli studi fotografici, tanto da tenere a battesimo una vera e propria scuola, raffinatissima, di fotografia: la Yokohama Shashin.

È da qui che parte il percorso della mostra Giappone segreto, inauguratasi a Parma presso il Palazzo del Governatore (visitabile fino al 5 giugno, catalogo Giunti), a cura di Francesco Paolo Campione, direttore del Museo delle Culture di Lugano. Un itinerario intenso che si snoda attraverso centoquaranta immagini (stampe all’albumina, collotipie, fotolitografie a colori), alcune stampe di Hiroshige e Hokusai, maschere del teatro, due kimoni e un vestito da samurai, che incorniciano il Sol Levante e il suo immaginario – reso ormai trasportabile ovunque grazie ai prodigi della camera oscura – tra il 1860 e il 1910. Paesaggi, scene di vita quotidiana, pose da geisha, samurai, lottatori di sumo, contadini al lavoro, schermidori di kendo, attori del kabuki, falconieri: sono queste le tappe di una iconografia che ritrae un Giappone in via di sparizione, per alcuni versi anche inventato o artificialmente ricostruito in studio. Ciò che inseguivano i fotografi di quegli anni era un tentativo sublime di arrestare il flusso dell’impermanenza che è al centro della poetica dell’ukiyo-e. Un paese che sta mutando velocemente per farsi potenza industriale viene allora raccolto e archiviato in album-souvenir, miniaturizzato in migliaia di fotografie che cristallizzano luoghi celebri. Mentre si vendono ciliegi in fiore, ragazze in lettiga, armonici interni domestici, visioni del Fuji innevato, l’esotismo confezionato per gli stranieri induce, in patria, a un ripasso malinconico delle proprie tradizioni che vanno sfumando.

A collaborare in questa cartografia sentimentale del «paese perduto» sono oriente e occidente, in perfetto accordo. Quest’ultimo, d’altronde, era sempre assetato di altrove: nella Belle Epoque le stampe giapponesi, le cartoline e le fotografie fecero letteralmente furore, lanciando mode e soprattutto interagendo con il linguaggio degli Impressionisti, i Simbolisti e, più tardi, con quello delle avanguardie storiche. Nonostante le immagini raccontassero un Giappone del passato, ebbero una funzione modernizzante in Europa, liberando i dipinti e le sculture dai canoni d’accademia.

Lo sguardo con cui godere della bellezza proposta in questa rassegna attiene quindi alla poetica della nostalgia (furusato, vecchio villaggio), riattivata attraverso una serie di tipizzazioni utili al viaggiatore ma sicuramente anche agli abitanti di quell’oriente che si trasformava a ritmi concitati. Accade così che pittori e fotografi si scambino le modelle, che i primi entrino negli atelier dei secondi come coloristi (alcuni solo per gli sfondi, altri – i più esperti – per gli innumerevoli dettagli) e che qualcuno faccia poi marcia indietro. È quel che successe a Kusakabe Kimbei, assistente nello studio di Felice Beato, infine imprenditore di se stesso e, in seguito, tornato a fare il pittore.

Le prime macchine fotografiche che arrivarono in Giappone erano tedesche e americane: producevano immagini di un formato classico, 20×25. Pioniere di quest’arte fu Felice Beato, angloitaliano nato a Corfù e stabilitosi a Yokohama dopo molte peregrinazioni e le più varie attività. Fu lui a iniziare i maestri nipponici alla coloritura a mano e al packaging degli album-souvenir dalle copertine intarsiate con la lacca e gli avori (alcuni elegantissimi esemplari sono esposti in mostra). Creò anche la galleria dei «nativi tipici», personaggi che – come i santi delle nostre icone medievali – si potevano riconoscere per gli oggetti che li accompagnavano (lì del martirio, qui abiti di una certa foggia o utensili da lavoro).

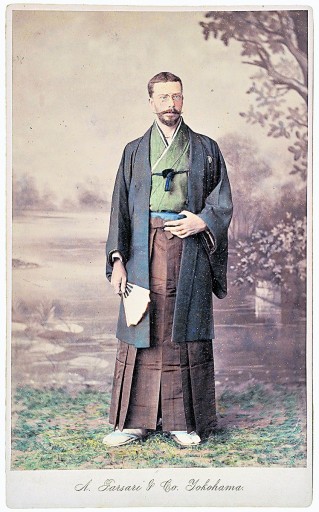

L’esposizione di Parma scaturisce da una delle collezioni di fotografie più grandi fuori dal Giappone (ne esistono solo tre al mondo): quella raccolta da Marco Fagioli fin dal 1971, poi acquisita nel 2012 dalla Fondazione Ada Ceschin e Rosanna Pilone di Zurigo che l’ha data in comodato al Museo delle culture di Lugano. Cinquemila fotografie, parte delle quali racchiuse in mirabili album, altre ancora in via di catalogazione, tutte tese a svelare la vera storia della Scuola di Yokohama. Fra le immagini definite dagli studosi «erratiche», cioè senza un contenitore sono apparsi anche, vestiti di tutto punto in abiti giapponesi, Enrico di Borbone e la moglie Adelgonda di Braganza: lui è immortalato dal vicentino Adolfo Farsari, lei da Kimbei, è l’estate del 1889. Questa coppia dell’alta nobiltà che attraversò l’Asia in otto mesi, fece un viaggio che ebbe molte ripercussioni: tornò a casa con circa trentamila oggetti al seguito, gli stessi che oggi formano una cospicua parte della collezione del museo d’arte orientale a Venezia (e qualcosa è anche a Padova e Firenze).

A ritrarli «in maniera esotica» fu, tra gli altri, il veneto Farsari, il degno erede di Felice Beato, che giunse a Yokohama intorno al 1873, dopo diverse imprese militari tra cui una missione volontaria per la guerra civile americana. All’inizio mise su un negozio, insieme a un altro europeo, Sargent, che vendeva articoli per fumatori, mappe, guide turistiche, oggetti da cancelleria Presto però si lanciò nella fotografia commerciale: il suo studio, celeberrimo, nacque da una partnership con Kozaburo, poi prese il via in solitaria, rilevando l’atelier di Stillfried & Andersen che a sua volta l’aveva comprato da Felice Beato (in magazzino c’erano anche le sue foto). Nel 1886 Adolfo Farsari e un altro fotografo cinese, erano rimasti gli unici stranieri a svolgere la professione, continuando a dispensare sogni a chi era di passaggio, alle pendici del monteFuji.

FELICE BEATO, UNA VITA DA AVVENTURIERO