La canzone si chiama Stigma Everywhere ed è una delle 23 miniature che compongono White African Power, un disco che andrebbe suonato ad anello da tutte le radio del mondo almeno oggi, nel giorno in cui per decisione dell’assemblea generale dell’Onu si celebra l’Albinism Awareness Day, la «consapevolezza dell’albinismo», quindi dei trattamenti inumani, quando non mostruosi, che sono ancora riservati agli albini in diverse aree del mondo e soprattutto dell’Africa.

DA VAGAMENTE DOLCE a furiosa in un minuto e mezzo, la voce di That Hamidu annuncia, scatena e placa con l’aiuto di un fade out un vortice di indignazione troppo a lungo represso: «È un uomo di 28 anni che per la prima volta dà fiato alla sua rabbia» racconta Ian Brennan, che ha prodotto il disco sulla base di quanto raccolto sull’isola di Ukerewe, nel Lago Vittoria, dove le famiglie usavano abbandonare i loro piccoli albini, ritenendoli un castigo del demonio. Il governo della Tanzania, con il pretesto di proteggerne l’incolumità, ha deciso di insediare qui una comunità di persone affette da albinismo provenienti da varie zone del paese, tutte con storie estreme alle spalle.

«La cosa più sconcertante – continua Brennan – è stato realizzare che tradizionalmente agli albini viene proibito di danzare e di cantare, anche in chiesa». Deve essere suonato come inaccettabile provocazione al produttore che ha portato i detenuti di un carcere di massima sicurezza del Malawi, tutti analfabeti della musica, a sfiorare il Grammy award. «Sì, il Tanzania Albinism Collective è un po’ il seguito spirituale di Zomba Prison Project. Tutti i protagonisti sono non-musicisti appartenenti a una delle comunità più perseguitate del pianeta, i nati con problemi di albinismo in Africa orientale».

QUI NON C’È afro-complottismo che tenga: un conto è mettere in discussione il ruolo di una Corte penale internazionale che vede solo crimini e «criminali» africani, un altro è arricciare il naso di fronte alle campagne contro le mutilazioni genitali femminili, le persecuzioni del mondo Lgbti, la censura dei rapper e quant’altro, per restare ad alcune delle questioni che le Nazioni unite hanno incluso tra i propri crucci. Vicende che restano realtà horror quotidiana anche in quei paesi che si sono dotati di una Costituzione imbottita di diritti, come il Sudafrica.

ALLO STESSO MODO, una cosa è denunciare i guasti delle «missioni di pace» sponsorizzate dall’Onu, altra cosa è fare spallucce di fronte ai rischi cui sono continuamente esposti milioni di albini in Africa. Uno stigma, appunto, come se non bastassero le condizioni naturali a dannare la vita di chi viene colpito (un bambino ogni 1000/1500 nelle zone a più alta incidenza) da questa alterazione genetica che comporta de-pigmentazione più o meno severa, ipersensibilità ai raggi solari e gravi problemi alla vista.

AGGIUNGETE UN DESTINO di abbandoni e discriminazioni, violenze psichiche e fisiche, superstizioni tossiche che sfociano spesso in amputazioni e «omicidi rituali», con annesso traffico di organi ritenuti in grado di trasmettere poteri «magici», per ottenere l’insieme che rende gli albini i soggetti più vulnerabili e sotto attacco di tutto il continente.

Difficile ignorare i rapporti (da ultimi quelli Onu) e i racconti che arrivano da questo o quel paese (26 quelli rappresentati nella Pan-African Albino Alliance nata a Dar es salaam nel 2015). Impossibile non riconoscere che le cose cambiano parecchio in base al luogo in cui si ha la fortuna o la sfortuna di nascere albini.

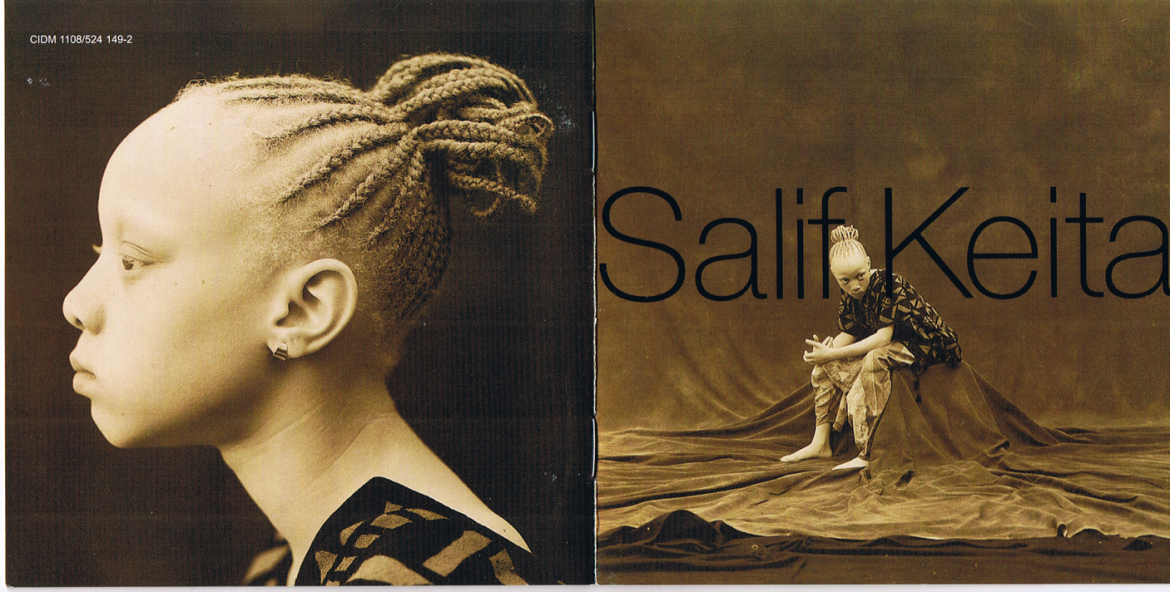

Solo il riscatto ottenuto attraverso la musica unisce albini del mondo diventati qualcuno malgrado tutto: il giamaicano Yellowman, i rocker Usa John e Edgar Winter e un genio della musica brasiliana come Hermeto Pascoal; il divo della musica maliana Salif Keita, fuoricasta al quadrato perché all’albinismo ha unito la scelta di cantare anziché essere cantato, come il suo rango nobile imporrebbe; l’esperienza di quest’ultimo, al servizio dell’organizzazione Sos Albino, e quella del cantante e attivista zambiano John Chiti; come questa del progetto Tanzania Albinism Collective, il disco prodotto da Ian Brennan e pubblicato nei giorni scorsi dalla Six Degrees, che insieme alle foto e a un documentario girato di Marilena Delli racconta la sventura attraversata e l’avventura che ora aspetta questi “bianchi”, come dispregiativamente vengono chiamati qui gli albini. Tutto a sostegno del lavoro che la ong Standing Voice porta avanti al fianco della comunità di Ukerewe Island.

IAN BRENNAN, che un Grammy lo ha vinto con Tassili dei Tinariwen e a un altro ci è andato molto vicino con il già citato Zomba Prison Project, qui si direbbe intento in un’opera delicata e suprema di maieutica post-traumatica, prima che di cacciatore di suoni. «Sono rimasti tutti molto colpiti dalla forza di That – racconta -, che normalmente è un tipo timido, parla poco e tende a stare ai margini anche di questa comunità di emarginati. Qui si è messo a strillare il suo flusso di coscienza e di protesta, quando grida “lasciatemi solo!” il suo canto diventa così disturbante e straziante che potrebbe far arrossire i Niggers With Attitude al loro apogeo».

NEL DISCO I SINGOLI QUADRI fanno sfoggio di brevità fulminante, prendono forma e appena acquisiscono nitidezza lasciano spazio alla storia successiva. Un’attestazione di furore per il passato, una sublimazione delle paure e delle speranze presenti, una fiera consapevolezza di sé opposta alle insensate persecuzioni subite, la ricerca di una vita migliore: «Sono un essere umano». «La vita è dura», «Maldicenze sul mio conto quando sono nato», «Basta uccisioni», «Felicità»… E come se facesse parte del dispetto nella maggior parte dei casi per i testi vengono impiegate due lingue neglette come il kikirewa e il jeeta, scientemente represse a partire dall’unificazione del paese (Tanganica + Zanzibar = Tanzania) nel 1964.

«Ma la storia che c’è dietro al progetto da sola non basta a raccontare il Tanzania Albinism Collective – aggiunge Brennan -, le canzoni hanno un senso a prescindere, si avvicinano a realizzare un’estetica completa, un po’ come tutti i dischi che mi è capitato di produrre in trent’anni. Qui il mio apporto non potrebbe essere meno “adulterante”, per via della natura audace e idiosincratica di questa musica. È raro trovare in giro voci così crude dal punto di vista emozionale eppure così infallibili nella loro capacità di colpire il bersaglio».

Considerando lo scopo finale, gli esiti poetico-sonori (ogni traccia ha la sua chance di annidarsi in un angolino del cuore di chi ascolta, comprese le due ghost tracks) e gli effetti immediati che riguardano più intimamente la vita dei protagonisti di questo progetto, il più sembrerebbe fatto e fatto bene. Anche se il disco in questi giorni viene soppesato, sezionato e digerito (con qualche fatica) dalla critica internazionale e dalle radio: per Ian Brennan «molti hanno colto quanto questa musica sia progressive, ma la vecchia scuola, l’ala conservatrice della world music, non sembra attrezzata per capire fino in fondo lo spirito punk e avantgarde di questi artisti».