Il fatto di vivere in una nazione piuttosto che in un’altra non è senza conseguenze nella fortuna di un artista. Baudelaire attribuì buona parte delle sventure di Edgar Allan Poe al fatto di essere venuto al mondo nell’America del materialismo trionfante. Ad Alberto Martini, suo fervido ammiratore novecentesco, capitò invece di nascere in un paese che, malgrado l’iniziativa isolata di qualche editore, mostrava poco interesse per l’illustrazione, il genere d’arte nel quale egli avrebbe dato i suoi risultati più felici.

Sicché, quando in quel misto di verità e vanagloria che è il suo scritto autobiografico Vita d’artista affermò che, se nel 1907 si fosse trattenuto in Inghilterra a lavorare per l’editore inglese William Heinemann, sarebbe divenuto ricchissimo, non andò poi tanto lontano dal vero. Probabilmente si sarebbe limitato a diventare ricco; e nel catalogo di Heinemann, accanto ai libri di Rackham e di Dulac, i suoi avrebbero occupato il posto d’eccezione che ha il Codex Seraphinianus in quello di Franco Maria Ricci. Ma non andò così. Martini realizzò per l’editore londinese quattro illustrazioni e la copertina del volume Raw Edges di uno scrittore che nessuno più oggi ricorda, Perceval Landon, mentre i disegni ideati nel corso degli anni per opere letterarie d’assai maggior rilievo rimasero bellissime tavole sciolte.

Eppure i lavori di Martini, della cui qualità possiamo farci un’idea visitando due esposizioni romane che ne hanno raccolto i cicli più importanti – «La penna è il bisturi dell’arte». Disegni per Edgar Allan Poe e temi diversi, curata da Alessandro Botta per la Galleria Carlo Virgilio e Maschere e ombre, curata da Monica Cardarelli per la Galleria Lacoonte – meriterebbero di figurare fra gli esiti migliori del simbolismo europeo di quegli anni. Sotto due aspetti almeno: la tecnica e la fantasia compositiva.

Si tratta di magnifiche chine ispirate dall’opera di Pulci, di Tassoni, di Shakespeare e, soprattutto, dai Tales di Poe, ai quali Martini si sarebbe dedicato con particolare accanimento. Come molti artisti profondamente originali, la sua individualità si costituì attraverso diversi influssi. Molti nomi sono stati fatti in merito: s’è parlato dei capricci del Seicento, di Callot (che, per intercessione di Hoffmann e di Bertrand, era entrato col Rembrandt incisore nell’olimpo romantico), poi di Dürer, del Rinascimento germanico e, venendo ai moderni, di Redon. Qualcuno nominò anche Rops, sebbene nelle invenzioni fantastiche di Martini non si ritrovi quell’aria un po’ grossolana e chiassosa da Moulin Rouge tanto comune alle macabre bravate del belga.

Nei suoi primi anni, tuttavia, l’artista non s’era limitato allo studio arcaicizzante degli antichi maestri: in un disegno giovanile, Tronchi d’albero (1896), che è un’osservazione della campagna trevigiana, lo vediamo esercitarsi sul vero ma con qualcosa, nella tortuosità cadaverica delle piante, che ha del capzioso e dell’astratto. Codesto gusto per la riproduzione attenta delle cose, d’un naturalismo che inclina al capriccio visionario, lo si ritrova, d’altronde, in altre fra le opere dello stesso periodo che possiamo ammirare nelle due gallerie, dal soggetto non più paesaggistico, in Le spine sante (1897), poniamo, dal ciclo del Poema del lavoro, o nel Filosofo, dalla Corte dei miracoli (1897).

Era il tempo in cui i toni ridanciani e gaglioffi del Morgante e quelli faceti de La secchia rapita gli andavano ispirando quella speciale ridda di leccardi, tangheri, pitocchi, vanagloriosi e mariuoli così tipica delle sue prime opere. C’è qualcosa di seicentesco, di picaresco in queste Truppe al guado (1896) o ne Le salmerie (1903) che, più che al Tassoni, fa pensare a von Grimmelshausen, e una movenza nella quale, com’è stato detto, si sente l’esempio delle riviste monacensi.

Se Martini vi si fosse dedicato qualche anno più tardi, la sua Secchia avrebbe forse fatto pensare al Beardsley del Rape of the Lock di Pope, che dal poema del Tassoni, d’altro canto, pigliava le mosse. Col maturare, infatti, il tratto di Martini doveva farsi più flessuoso, le sue linee prendere le forma di lunghe ciglia corvine, unico forse fra i tributi che l’artista pagò all’art nouveau in voga al momento. Lo vediamo nella tavola ispirata dalla Principessa Roukhine di Verlaine (1910), nelle magnifiche chine tratte da Shakespeare e dai Tales di Poe.

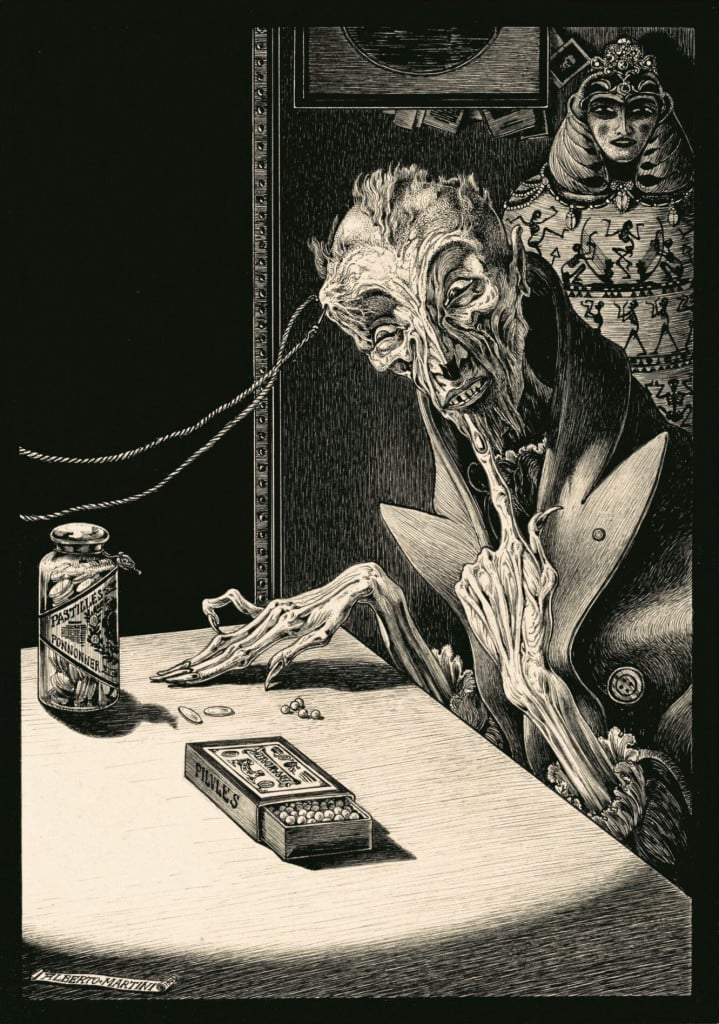

La sua tecnica si era intanto ulteriormente perfezionata. Martini utilizzava adesso i tratti a penna al modo delle morsure d’una acquaforte: «I passaggi dal bianco al nero – così scriveva in Vita d’artista –, la modellazione delle carni, dei veli, dei velluti, dei capelli, dell’acqua, delle nubi, della luce, del fuoco l’ottenevo con una finissima tessitura di tratti, che elaboravo e infine ritoccavo con la punta d’acciaio».

Troviamo i bianchi ridotti in minute gocciuole perlacee nella Genèse d’un poëme (1907), splendere in risucchi luminosi ne Le domaine d’Arnheim (1907), costituire il polo ultimo d’una vastissima scala di grigi (William Wilson, 1909, Hop-Frog, 1905, Hop-Frog, 1907, ma anche in un superbo Autoritratto del 1905). Sfumature ben diverse da quelle evocate da Verlaine nel famoso verso «pas la couleur, rien que la nuance», giacché in questi disegni non v’è nulla di vago o di incerto. Piuttosto Martini avrebbe fatto suo il motto di Renan: «Malheur au vague! Mieux vaut le faux!».

Come tutta l’arte simbolista, certo, anche la sua aspirava alla musica, non alla pavana, però, o a un’indistinta melodia traudita per i calli di Venezia in una notte di luna; Martini era, piuttosto, un Paganini – così amava definirsi – il cui strumento incide note nette e nervose sulla carta del silenzio. Così, quando nella sua autobiografia parla della «grande finestra del mio studio aperta nella notte», nel cui «nero rettangolo passano i miei fantasmi e con loro amo conversare», è a un’altra finestra che vien fatto di pensare, quella albertiana, vòlta non più al mondo esteriore ma a quello interiore di questo grande e postremo artigiano del Rinascimento.

Alberto Martini, nero e flessuoso con Poe

Alberto Martini in due gallerie romane, Carlo Virgilio e Laocoonte. Le chine visionarie dell'illustratore simbolista, «finissima tessitura di tratti». Fonti di ispirazione, Dürer, Callot, Redon: utilizzava la penna come fosse la morsura di un’acquaforte

Alberto Martini, "Petite discussion avec une momie", da "I racconti di Edgar Allan Poe", 1908

Alberto Martini in due gallerie romane, Carlo Virgilio e Laocoonte. Le chine visionarie dell'illustratore simbolista, «finissima tessitura di tratti». Fonti di ispirazione, Dürer, Callot, Redon: utilizzava la penna come fosse la morsura di un’acquaforte

Pubblicato 3 anni faEdizione del 13 giugno 2021

Pubblicato 3 anni faEdizione del 13 giugno 2021