Tutto ciò che resta dell’ex carcere borbonico sull’isolotto di Santo Stefano, a un miglio da Ventotene, dopo che l’ultimo ergastolano venne sradicato a forza nel 1965 dalla cella che era diventata la sua unica identità personale, dopo 58 anni di reclusione, è una vecchia struttura a Panopticon in parte abbandonata, con 99 celle su tre piani e una torretta centrale per poter controllare tutto e tutti simultaneamente, poche pagine ormai illeggibili di Papillon, di Henry Charriere, e un gomitolo di storie da dipanare per riconoscere dietro ogni sbarra le facce del mondo.

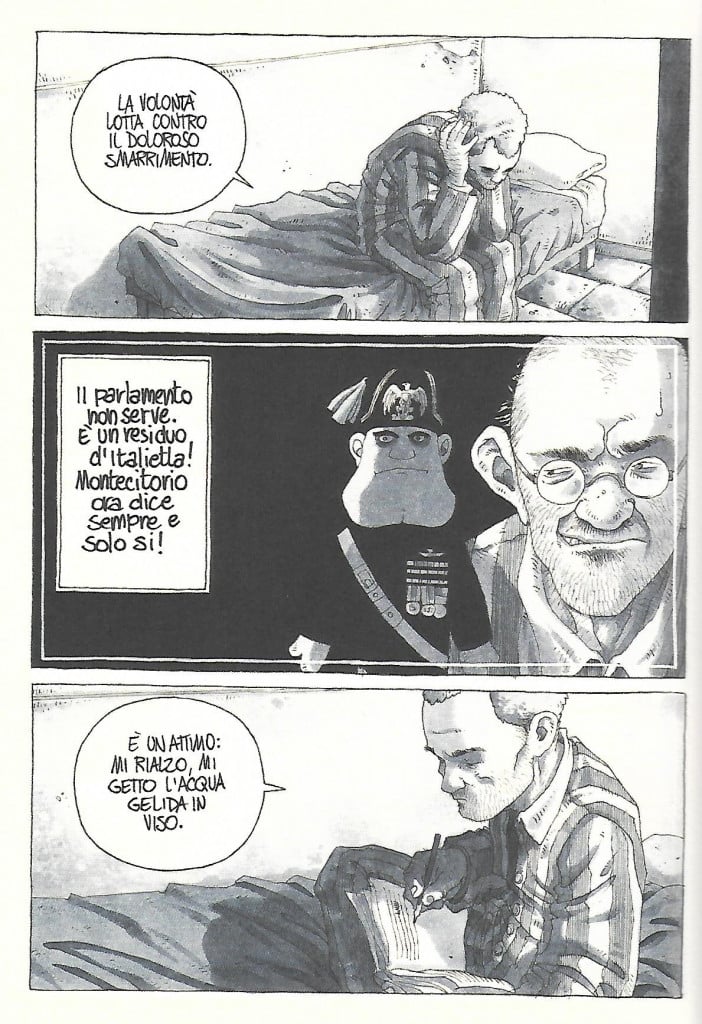

L’ergastolo di Santo Stefano, fine pena mai, appena dato alle stampe da Stefano Tamiazzo per Ultima spiaggia (pp. 254, euro 20), è un fumetto che vola alto, che allarga la prospettiva, e narrativa iconica. Come in molti carceri, anche «qui si intrecciano storie di uomini: feccia, criminali comuni, sterminatori delle proprie famiglie, ma anche filosofi scomodi, rivoluzionari, anarchici», scrive Andrea Pennacchi, alias Pojana, qui in tenuta da 41bis, introducendo il volume che ripercorre i 170 anni di «storia, tra pietra e ferro», di un «campione della nostra penisola e un campione di crudeltà».

Un po’ di Jack London e un po’ di Deserto dei Tartari, ci vede Pennacchi in queste pagine disegnate da Stefano Tamiazzo, pluripremiato fumettista e illustratore, direttore artistico della sede padovana della Scuola internazionale di Comics.

Ma la strada su cui ci conduce l’autore, tavola dopo tavola, col suo tratto in bianco e nero, alla scoperta di un «luogo di dolore, di espiazione e di redenzione» che dal regno delle due Sicilie fino al Ventennio fascista e alla Repubblica «ha unito i destini di tagliagole così come dei Padri del Risorgimento e della Costituzione», ha il sapore di un viaggio a Spinalonga, l’isola cretese che per oltre cinquant’anni tenne in isolamento i malati di lebbra. Perché, come accade con una malattia, non c’è in realtà alcun divario invalicabile tra la vita libera e la prigione, al contrario delle convinzioni dei più. Tamiazzo ci ricorda infatti che in Italia «si contano ogni giorno tre casi di ingiusta detenzione. Mille ogni anno».

Un pensiero che torna durante il “viaggio” a fumetti. In diciannove tappe, dall’approdo sull’isolotto che fotografa ciò che ormai resta di quell’istituzione totale, e poi indietro nel tempo, fin dall’ossessione di Lord Jeremy Bentham, autore del progetto settecentesco del Panopticon, la graphic novel snocciola altrettante storie, come un rosario di catene. Vite di lame e di borboni, di secondini e criminali, di perseguitati e persecutori.

La prima rivolta con evasione di massa condotta nel 1806 dal brigante «Fra’ Diavolo» di Itri; la lunga reclusione del patriota Luigi Settembrini che allevia il suo tormento scrivendo lettere d’amore a sua moglie «Gigia»; il fine pena mai dell’anarchico Gaetano Bresci, regicida di Umberto I e «suicidato» a bastonate dalle guardie. E Sandro Pertini, il presidente più amato, prigioniero politico del fascismo, rinchiuso nella cella numero 36. Isolamento nell’isolamento: la condizione ideale per la tortura.

L’unico che riuscì per qualche anno, dal 1952, a cambiare le strutture, le regole e l’atmosfera stessa di quel luogo infame, sull’isolotto al largo della costa laziale, fu il direttore Eugenio Perucatti, raccontato anche in queste pagine (oltre che nel libro Quel ’criminale’ di mio padre) dal figlio Antonio. Troppo illuminato per essere tollerato, Perucatti venne sostituito nel 1960 (ministro di Giustizia: il democristiano Guido Gonella) cogliendo l’occasione dell’evasione di due detenuti.

«Nell’equilibrio tra storia e presente, riscoprire fatti archiviati in un tempo nel quale tutto era più aspro e feroce può sembrare eccessivo rispetto all’intento documentale, ma dei fatti accaduti, lontani e irripetibili, restano gli schemi che sono perfettamente attuali e individuabili anche oggi», annota l’autore a «viaggio» concluso. E ora, «forse è venuto il tempo anche per Santo Stefano di trovare la libertà dal suo ergastolo»: è l’intento del fumetto dichiarato fin dalle prime pagine. Troveremo mai, si chiede Stefano Tamiazzo, «la forza di trasformarlo in un luogo di conoscenza?».