Il Renzi salito in cattedra e improvvisatosi preside, ha sbagliato tutti gli accostamenti concettuali. «Ripartire dalla scuola per uscire dalla crisi economica» non è la giusta direzione da intraprendere. A mandare fuori pista è il binomio scuola-economia. Perché la prima non è un’ancella della politica in difficoltà e, per sua natura, non fa favori a nessuno, tanto meno allo spread. È allergica ad ogni servilismo.

La necessità di riportare la scuola al centro del dibattito pubblico si sviluppa, infatti, altrove. Ed è tutta nel bisogno estremo di un’Italia umiliata dall’ignoranza propagandata negli ultimi decenni, dalla disabitudine al pensiero critico, dalla «cattiva educazione» impartita a una adolescenza considerata imprendibile e perduta, raffigurata solo per cliché. I dati italiani dell’abbandono scolastico fanno rabbrividire (i bocciati spesso non ripetono l’esperienza e si fermano), ci parlano di una democrazia difettosa, gravemente malata, di intere generazioni lasciate al palo.

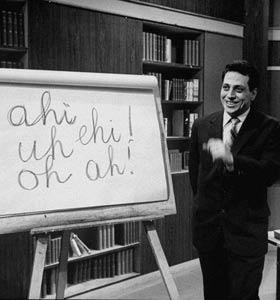

Ma, siccome «non è mai troppo tardi», anche il nuovo premier può imparare qualcosa. Per esempio, potrebbe far tesoro della fiction tv di Giacomo Campiotti sul maestro Alberto Manzi, andata in onda su Rai1, riscuotendo un successo clamoroso. Non proprio felice nel suo impianto (troppo edulcorato e agiografico, con eccessi emotivi che hanno finito per appannare le novità sovversive dell’insegnamento), il film in due puntate ha sbaragliato talk show politici, divi di Hollywood su altri canali e ha calamitato a sé l’attenzione di sette milioni di spettatori. È addirittura cresciuto nel suo secondo appuntamento, attirando un altro milione e mezzo di persone. Una cifra che suona simbolica: la stessa che l’Italia degli anni Sessanta registrò fra i nuovi alfabetizzati tramite il piccolo schermo, molti dei quali presero la licenza elementare semplicemente sedendosi in un bar, in parrocchia, in una casa del popolo, sul divano di amici per ascoltare e guardare il maestro Manzi. Lui, intanto, disegnava le lettere dell’alfabeto, legava insieme parole come pino, nave, mare, casa e loro imparavano ciò che la povertà non gli aveva concesso di essere: donne e uomini autonomi, in grado di scrivere, far di conto, ragionare sul mondo. «Noi nasciamo, mangiamo, dormiamo. Cosa ci distingue dagli animali? Il pensiero», diceva quell’educatore sui generis e fuori regola (nella fiction è interpretato da Claudio Santamaria). Manzi subiva continui procedimenti disciplinari dal ministero per il suo netto rifiuto nel giudicare con un voto le prestazioni dei suoi alunni. Bisogna riconoscere che è stato sconfitto dal tempo: oggi la meritocrazia sembra essere l’unico parametro salvifico a cui ricorre qualsiasi «riformatore» nell’ambito didattico. Manzi, invece, vergò le sue pagelle con un timbro surreale e bellissimo: «Fa quel che può, quel che non può non fa». Per il maestro Manzi, inchiodare un ragazzo in formazione a un giudizio stilato con uno stringato numero, era privo di senso e non teneva conto della condizioni di partenza, dell’evoluzione in corso, del futuro in germe. Come testimoniare il miglioramento? Come indicare piuttosto le differenze di classe e di «sostegno» famigliare? Come incoraggiare il cambiamento?

Il successo delle lezioni impartite in tv da Manzi – quelle di allora e quelle odierne, se si tiene conto dell’omaggio tributatogli dagli ascolti – ci ha raccontato sostanzialmente una cosa: a nessuno interessa l’«efficienza» della scuola, né l’acquisizione di un savoir faire (che verrà in seguito). Tutti sognano che i loro figli possano imparare fra i banchi ad esercitare il pensiero. E di fronte al Manzi «disobbediente» in molti ci siamo sorpresi a rimpiangere quei docenti capaci di chiedere ancora ai loro studenti: «E tu? Cosa ne pensi?»