La recente pubblicazione di un saggio di Claude Lévi-Strauss dal titolo La sociologia francese. Dalle origini al 1945 (Mimesis), a cura di Fabrizio Denunzio, consente di riflettere ancora una volta sui fondamenti di quello strutturalismo che ha segnato e, in parte, continua a segnare l’attuale dibattito delle scienze sociali. Nonostante oggi, in quasi tutte le scienze sociali, i paradigmi «individualisti» siano egemoni.

Difficile credere nella completa validità dello strutturalismo che non consente di spiegare il mutamento né di cogliere quella ambivalenza del mondo sociale che fonda la possibilità e la realtà stessa dei processi di emancipazione: tuttavia, è innegabile che l’agire dell’uomo in società non avvenga nel vuoto né sia casuale ma legato a «schemi» mentali e relazionali condivisi da altri, che si ripetono nel tempo. Le «strutture», appunto, con cui occorre fare i conti – rifiutando il determinismo – per costruire qualunque pratica riformista o rivoluzionaria.

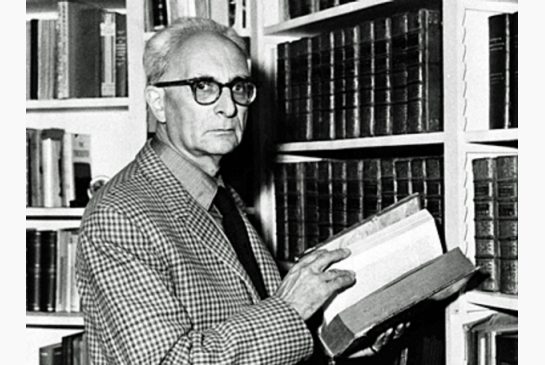

Ma qual è l’origine teorica di questo termine e del suo uso nelle scienze sociali? Certamente esistono più percorsi filologici ma uno dei più importanti è quello che passa per l’opera di Lévi-Strauss, uno dei massimi antropologi del Novecento, che finì per assumere il concetto di struttura come una serie di meccanismi inconsci che agiscono nel funzionamento stesso della mente umana, indipendentemente dall’epoca storica considerata. Due sono le fonti dalle quali Lévi-Strauss costruisce il suo programma strutturalista, destinato ad influenzare sia la filosofia neo-marxista (Althusser) sia la psicoanalisi post-freudiana (Lacan) degli anni ’50 e ’60: la linguistica francese e americana e la sociologia risalente a Durkheim, uno dei padri fondatori della disciplina.

Il saggio curato da Denunzio consente di far conoscere al lettore italiano una tappa specifica dell’elaborazione di Lévi-Strauss, per l’appunto riconducibile al filone sociologico. L’antropologo francese scrive La sociologia francese durante il suo forzato soggiorno americano (sono gli anni della guerra) per un volume collettaneo curato dal connazionale Georges Gurvitch (con cui entrerà in polemica alcuni anni dopo) e Wilbert E. Moore, Twentieth Century Sociology, pubblicato nel 1945 a New York. Come segnala Denunzio, nel saggio di Lévi-Strauss si respira l’atmosfera di quei circoli culturali di esuli europei, come la New School for Social Research (che riunisce molti scienziati sociali di origine tedesca) e l’École Libre des Hautes Études (frequentato dai francesi), così che la sua presentazione dei sociologi francesi del periodo della Prima guerra mondiale (in cui lo stesso Durkheim perse il figlio) ha il sapore di una lettura attualizzata del proprio destino, ora che una nuova guerra era ormai scoppiata.

Per l’antropologo francese, innanzitutto, la sociologia del suo paese possiede un valore che va al di là del campo della disciplina: ciò si deve a Durkheim e alla sua scuola che influenzarono l’economia, la geografia, la storia e l’etnologia, cresciuta con la sociologia stessa. Fu il vero fondatore della sociologia scientifica, poiché richiamò l’attenzione sia sull’importanza e il primato del gruppo, della sua conformazione, nello spiegare l’agire delle persone (strappando questo argomento al campo reazionario cattolico, alla Louis de Bonald); sia per l’elaborazione di un metodo di studio empirico della società. Tuttavia, a parere di Lévi-Strauss, Durkheim era legato ancora alla tradizione filosofica, alla sua tendenza a costruire indebite generalizzazioni e, soprattutto, era prigioniero di una contraddizione fondamentale. Quella tra individuo e società: Durkheim non conosceva ancora i risultati della nuova psicologia freudiana (l’inconscio) e questo lo conduceva a considerare la sola attività cosciente dell’uomo.

Per Durkheim la storia era un fluire di eventi mentre la mente dell’uomo è ordinatrice. In mezzo sta la Società che è il frutto dell’attività cosciente degli individui che appartengono ad una collettività: allo stesso tempo, «prodotto» e «cosa», quasi un’entità metafisica dunque. Il vero esponente di una sociologia scientifica pienamente matura, legata a doppio filo all’etnologia, è così Marcel Mauss, nipote e collaboratore di Durkheim nella preparazione del suo grande capolavoro Il Suicidio. Studio di sociologia (1897). In Mauss, quasi nel suo metodo legato all’esame minuzioso di un singolo fatto sociale piuttosto che del Tutto, come dimostrato nel famoso Saggio sul dono (1923), si trova una parte dell’ispirazione strutturalista di Lévi-Strauss: Mauss, con Durkheim, crede e dimostra l’universalità della mente umana, per cui non vi è differenza su questo piano tra «primitivi» e «uomini civilizzati» (come invece credeva Levy-Bruhl).

A differenza di Durkheim, Marcel Mauss da molta importanza ai simboli e come questi sono creati e incorporati nelle menti delle persone per far vivere la «società» secondo regole generali. Il ruolo del simbolismo e la sua universalità che si manifesta in ogni attività sociale e culturale: questo sarà proprio uno dei grandi temi della ricerca di Lévi-Strauss negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale. Un tema dalle origini sociologiche che riscopriamo, così, già in fase di avanzata elaborazione nel 1945, grazie proprio a questo bel saggio curato meritoriamente da Fabrizio Denunzio.