E’ impossibile non iniziare dall’esempio con cui Pietro Montani apre il suo ultimo libro, Immagini sincretiche Leggere e scrivere in digitale (Meltemi, pp. 116, euro 12,00). Un meme ritrae la famosa influencer Chiara Ferragni mentre, scattandosi un selfie, fa la linguaccia. Solo che, al posto del telefono, tiene in mano una copia dell’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter Benjamin; in alcune varianti il libro è La società dello spettacolo di Guy Debord o Il delitto perfetto di Jean Baudrillard. Ma il punto, afferma Montani, è che questa immagine «non è affatto un selfie» (p. 9). È impossibile non accostare il gesto di straniamento – o di détournement – filosofico, operato dall’autore sull’immagine con cui ha scelto di aprire il suo saggio, con il celebre quadro di Magritte La trahison des images o Ceci n’est pas une pipe. D’altronde, nel libro è presente il riferimento a un’altra opera del maestro belga: si tratta però di La clé des songes, che viene collegata proprio alla possibilità di disarticolare – per riarticolare in modo più complesso – la relazione fra linguaggio e immagine. La questione è uno dei fili conduttori del libro. L’immagine della linguaccia non è un selfie, sebbene sembri esserne, con ogni evidenza, una versione parodistica; proprio come l’immagine della pipa, che non è una pipa, nel quadro di Magritte. Del quadro si potrebbe dire che non è una pipa, ma l’immagine di una pipa: salvo che all’immagine, ossia alla rappresentazione della cosa, facciamo inevitabilmente riferimento, in maniera implicita o esplicita, ogni volta che ci interroghiamo sulla sua essenza. Ugualmente, l’immagine di un selfie non è un selfie, anche se inevitabilmente rimanda a tutto ciò che si muove attorno a un selfie: all’esperienza fatta scattandolo; alla realtà rappresentata o con cui si interagisce; al mondo fatto apparire dall’immagine.

Si può dire che il saggio di Montani prende le mosse da un’interrogazione del genere, perché il sincretismo dell’immagine digitale, evocato nel titolo del libro, rimanda a un sincretismo originario, proprio a tutte le immagini e in generale al lavoro dell’immaginazione umana. La linea di pensiero che attraversa il libro rinvia al delinearsi di una vera e propria ipotesi antropologica, che riguarda appunto il modo in cui l’immaginazione plasma il nostro rapporto con il «mondo-ambiente» di cui facciamo esperienza, e da cui dipende la nostra sopravvivenza come specie. Quella che fa da sfondo al libro è dunque un’antropologia filosofica, ma di un tipo del tutto autonomo dalla scuola di pensiero tedesca, nota sotto questo nome e resa celebre dalla triade Scheler-Gehlen-Plessner. Montani tenta piuttosto di istituire un dialogo fra la filosofia critica kantiana – soprattutto per la questione dello schematismo trascendentale, nella prima versione (la Critica della ragione pura) orientato alla conoscenza scientifica, mentre nella seconda (la Critica della facoltà di giudizio) è orientato a una libera esplorazione della realtà – e i saperi scientifici della contemporaneità: le neuroscienze e la biologia evolutiva in testa.

A mediare fra questi due poli sono convocati una serie di autori – filosofi e scienziati, ma anche artisti e teorici dell’arte – che avvalorano la tesi secondo cui l’immagine è la prima «tecnologia» conoscitiva inventata da homo sapiens, prima e ad anticipazione del linguaggio. Attraverso l’immagine avviene nello stesso tempo un processo di differenziazione e discretizzazione della realtà nelle sue diverse componenti sensibili (suono, colore, volume, spazio, tempo ecc.) e un processo di ricomposizione dell’eterogeneo – il sincretismo, appunto –, che comporta un ampliamento delle forme e dei modi dell’interazione con la realtà, insieme a una maggiore plasticità nei processi cognitivi.

Fra i referenti teorici presenti nel saggio, spiccano i nomi dello psicologo Vygotskij e del regista e teorico Ejzenštejn, legati da un sodalizio intellettuale, che consente all’autore di sviluppare un’interpretazione incrociata dei loro contributi. Da una parte, Vygotskij teorizza la sopravvivenza nel bambino, nella fase di apprendimento del linguaggio verbale, delle forme di comunicazione prelinguistica, che diventeranno il «linguaggio» o più precisamente il «discorso interno», dalla cui fonte creativa i processi di pensiero non smettono mai di attingere. Dall’altra parte, Ejzenštejn, nel corso di tutta la sua attività pratica e del suo lavoro teorico, non smette mai di indagare le valenze espressive e soprattutto conoscitive del montaggio cinematografico: la composizione (di parole, suoni, immagini) è un modo esemplare – o forse addirittura il modo eminente – di esibire il processo attraverso cui un concetto o un’idea prende forma nel pensiero e si sviluppa. Centrale in entrambe le prospettive è il fatto che, per rendere percepibile il modo in cui la mente elabora l’esperienza in vista dell’interazione del soggetto con il mondo, l’immaginazione deve operare una sorta di regressione a una fase in cui la realtà non è più preventivamente organizzata secondo classificazioni e significati linguistici già stabiliti, ed è addirittura possibile disarticolare momentaneamente la correlazione fra immagine – intesa come immagine interna e mentale – e linguaggio.

Questo momento rigenerativo (regressione, disarticolazione, anticipazione di una nuova articolazione) dei processi mentali è il compito, e potremmo a questo punto quasi dire la funzione antropologica, delle arti. Il montaggio è infatti una condizione immanente a tutte le forme d’arte che non si limitano ad abbellire l’esperienza e ornare la vita, ma che, seguendo l’indicazione kantiana, «danno molto da pensare», rimettono cioè mano ai processi riflessivi e agli orizzonti di conoscenza del soggetto. Esemplare è in questa prospettiva l’analisi di The Waste Land di Eliot, che è notoriamente un montaggio di frammenti eterogenei e disparati: citazioni letterarie; impressioni, figure ed espressioni còlte dal presente; lingue e stili mescolati. Emerge da questo quadro l’immagine della Unreal City (p. 46), la Londra moderna, la cui semantica può essere resa perspicua solo da figure mitiche come l’indovino Tiresia, il quale sa predire il futuro perché ha «già sofferto» (foresuffered) tutto (p. 48).

È questa la chiave per capire molti aspetti del saggio di Montani, non solo sotto il profilo dell’analisi estetica delle opere d’arte, ma dello stesso impianto filosofico alla base dell’antropologia di cui si fa portavoce. La pre-sofferenza originaria, di cui Tiresia è l’emblema mitico, è in fondo ciò che dà senso ai «correlativi oggettivi» (p. 49) che sono alla base non solo della poetica di Eliot, ma del modo in cui l’arte elabora in genere l’esperienza delle singole cose e le include in un più vasto orizzonte di mondo. La cosa che si fa immagine di qualcos’altro è ciò attraverso cui un atto o un evento è stato «consumato (enacted)» (p. 48). Ma si potrebbe anche dire che è il modo in cui un’emozione o un affetto possono essere agiti, secondo un’accezione di enactment che non si discosta troppo da quella presentata nel saggio. Un montaggio artistico o narrativo può mostrare, o addirittura rendere possibile, un processo di elaborazione del lutto, come accade nella serie Strappare lungo i bordi di Zerocalcare, o di elaborazione del trauma, come succede con dispositivi narrativi come Portatori di storie, l’installazione interattiva creata da Studio Azzurro per il Museo Laboratorio della Mente – l’ex Ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà – di Roma.

L’antropologia sottesa a questo modo di pensare il lavoro sincretico delle immagini getta luce sull’impianto filosofico del saggio di Montani. È evidente, almeno agli occhi di chi scrive, che il montaggio originario dell’immaginazione, con il suo anticipare e rigenerare la facoltà di linguaggio, rimanda a una condizione esistenziale che è quella della «gettatezza» dell’essere umano nel mondo. Fin dai suoi primi passi, homo sapiens si è trovato nel mezzo di un’esplosione di immagini – acustiche, multimodali e sensomotorie, oltre che visive – da elaborare: ogni singolo individuo della specie si trova e ripercorre questa condizione. Sia chiaro che né Heidegger né Arendt sono citati una sola volta nel libro; entrambi sono tuttavia ben presenti all’autore. Ma la gettatezza a cui fa segno il sincretismo delle immagini sembra essere più dell’ordine della natalità arendtiana, della «seconda nascita» che ricrea per e attraverso il singolo individuo le condizioni di una vita comune, che non dell’ordine della progettualità esistenziale heideggeriana, segnata dalla finitezza dell’«essere per la morte». È in questa idea di creatività condivisa e cooperativa, la quale coinvolge l’intera dimensione vitale, cognitiva, affettiva ed emotiva di homo sapiens, che si gioca non solo la possibilità di un’arte originale, ma perfino quella del confronto fra la creatività senza corpo dell’intelligenza artificiale e la creatività incarnata della mente umana.

Sincretismo digitale e immaginazione, un’ipotesi antropologica

Saggistica. Il montaggio come condizione immanente alle forme d’arte in grado di rigenerare i processi mentali, da Ejzenštein a T.S. Eliot al selfie: Pietro Montani riflette sul mondo digitale in Immagini sincretiche, Meltemi

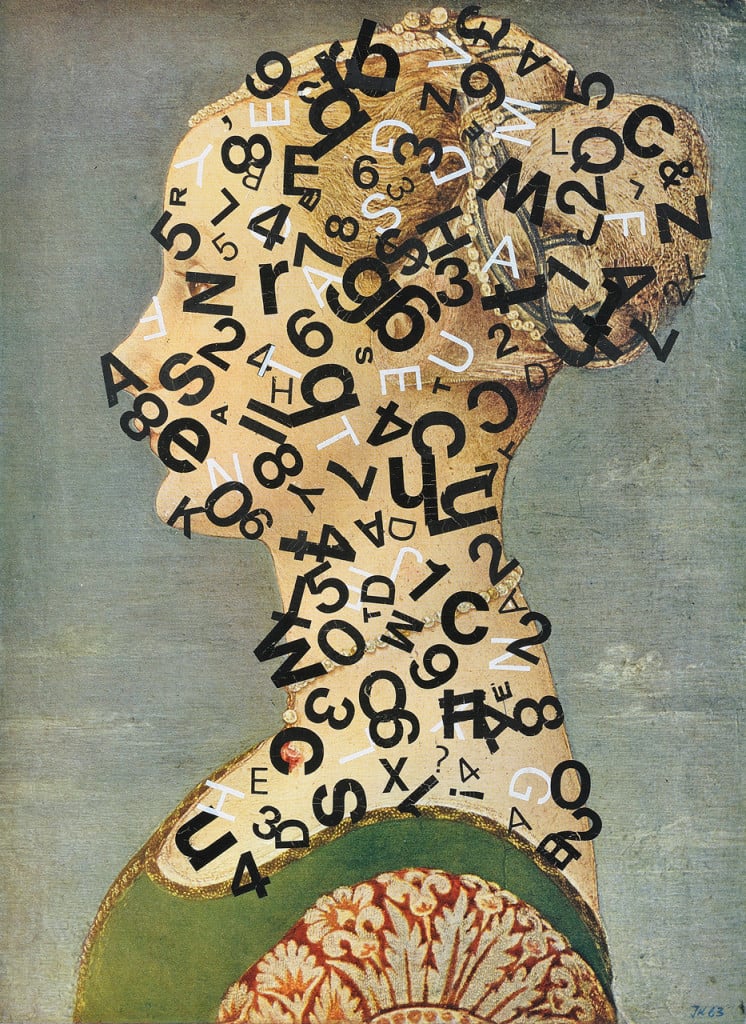

Popisný portrét, un collage di Jirí Kolár, 1963

Saggistica. Il montaggio come condizione immanente alle forme d’arte in grado di rigenerare i processi mentali, da Ejzenštein a T.S. Eliot al selfie: Pietro Montani riflette sul mondo digitale in Immagini sincretiche, Meltemi

Pubblicato 16 giorni faEdizione del 14 aprile 2024

Pubblicato 16 giorni faEdizione del 14 aprile 2024